津波災害の原因としての「海底地すべり」

学而図書では、今年9月上旬に、『TEN Selected Papers 津波災害を根絶する 海底防災技術の確立をめざして』を電子書籍専用作品として刊行いたします。2011年の東日本大震災以降、津波災害の主たる原因が「海底地すべり」にあると主張してきた研究者グループの著作を精選して収めた本作は、今後の世界で防災・減災を考えるために欠かせない一冊となるはずです。

津波の発生原理については、これまで長らくの間、「大陸側のプレートが海側のプレートによって下に引きずり込まれ、そのひずみが限界に達すると、跳ね上がって地震と津波が発生する」という仮説(いわゆる上盤プレートリバウンド説)が一般的であり、支配的な理論となってきました。

しかし、東日本大震災時の巨大津波など、この仮説では説明しきれない規模の津波が発生する中で、一部の研究者が注目し、検証を続けてきたのが「大規模な海底地すべりによって巨大津波が発生する」という仮説(海底地すべり説)です。その詳細は、下記の記事(全3回)もぜひご覧ください。

さて、『TEN Selected Papers 津波災害を根絶する』には、過去に科学誌『TEN』で掲載された「海底地すべり説」を検証する論文や、現在は入手困難となっている重要な論文が、数多く収録されています。そして、本書と「海底地すべり説」について思いを巡らせるとき、避けて通れないのが、地質学者・地理学者であり、ノーベル賞科学者・湯川秀樹の実父でもある、小川琢治の存在です。

小川琢治と「海底地すべり説」

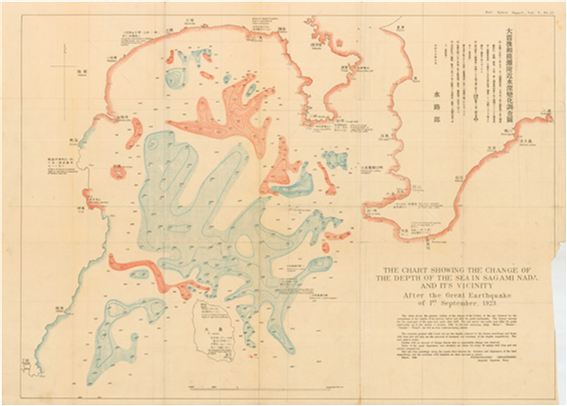

1923年に発生した大正関東地震(関東大震災)では、巨大な津波が発生し、その波高は静岡県の熱海で最大12mに達しました。この地震の直後、水路部が相模湾の海底調査を行い、場所によっては100mを超える水深の変化が起きていることが判明しています。

このデータを分析し、地震に伴う海底崩落が発生していること、そして津波の原因が「海底地すべり」にあることを論じたのが、小川琢治でした。そして、近年になって行われた解析によって、このときの小川による指摘が確からしいことが明らかになっています。

しかし、小川がこうした見解を発表した当時、東京帝国大学の寺田寅彦らはこの説にわずかに言及しただけで、その内容が深く検討されることはありませんでした。また、大陸移動説とプレートテクトニクス理論が海外から輸入され、隆盛を誇っていく中で、小川の説は(否定材料もないまま)打ち消され、そのまま現在に至っています。

この経緯については、戎崎俊一博士によるブログ「戎崎の科学は一つ」に詳述されているほか、『TEN Selected Papers 津波災害を根絶する』に緒言として掲載される「なぜ、どのようにして東北地方太平洋沖地震と津波災害は発生したのか」(丸山茂徳ほか著)にも記されていますので、ぜひご一読ください。

さて、小川の説がほぼ黙殺された状態となった後、日本においては、プレートテクトニクス理論に基づいた「上盤プレートリバウンド説」が主流となっていきます。現在でも、官公庁などが公開するホームページでは、この理論が津波発生の原理として紹介されていますから、多くの方に馴染みのある、日本では一般化した考え方だといえるでしょう。

従来の定説では説明できない津波の存在をどう考えるか

しかし、2011年、3.11で発生した津波の規模は、「上盤プレートリバウンド説」では説明しきれないほど巨大なものとなりました。また、2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震において、プレートのリバウンドでは説明できない速度で津波が沿岸部に到達したことも、広く報じられている通りです。

このような、従来の「上盤プレートリバウンド説」では説明できない状況に対して、「海底地すべり説」の適用がふさわしいと考えられるケース(令和6年能登半島地震など)もあり、この点については現在でも議論が重ねられています。いま、津波の発生原理をめぐって、その理論基盤をどこに置くべきかが強く問われている状況にあるのです。

その一方で、従来の「上盤プレートリバウンド説」を修正・補強し、こうした現象に理論を対応させようとする研究も続けられています。これは、この理論が定説とされており、支配的理論であって、世界の常識でもある以上、当然の試みです。

ただ、私たちは、こうした支配的理論に基づいた研究こそ、トマス・S・クーンのいう「通常科学」にあたるということを忘れるべきでありません。

常識や定説が揺らがない状況においては、科学は安定した基盤と、模範的なものの考え方、「正統な」枠組みによって発展していきます。問題は、この定説・常識とは明らかに矛盾する現象(アノマリー)が観測されたとき、通常科学がどのように反応するか、という点にあるでしょう。この過程の詳細については、よろしければ以下の記事をご一読ください。

もともと、その時点の支配的理論と矛盾する現象が生じても、通常科学の側は、主に黙殺・無反応、ときには否定によって、新たな理論の誕生を抑圧しようとするものです。しかし、矛盾が深刻さを増し、いよいよ無視できなくなった段階をもって、通常科学は別の試みを開始します。

それが、理論の穴を塞ぐためのルールの修正・追加であり、いままさにこの国で行われているプロセスは、この段階にあたるといってよいはずです。ただ、その結果として、かえって従来の枠組みがあいまいになり、何が正統なのかが不明瞭となるという問題も生じることになります。

「海底地すべり説」再検証の重要性

いま、津波の発生原理が通常科学の範囲に収まるのか、あるいはクーンのいう「科学革命」、すなわちパラダイム・シフトが発生するのか、その瀬戸際を私たちは目の当たりにしています。この段階にあって、「海底地すべり説」を詳細に検討した本書の存在は、両者の比較と検証に重要な役割を果たすはずです。

この国に生きる者は、誰であっても、どこに住まおうとも、自然災害から目をそらすことを許されません。だからこそ、災害の発生原理に対しては、常識にとどまらない議論と、絶えざる理解の更新が、非常に重要な意味を持つと考えられます。小川琢治が提示し、日本人が忘れてきた理論の再検討は、けっして古い話題ではないのです。

追記

大正関東地震における海底地すべりの問題に2014年から取り組んでこられた村田一城先生(国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 主任研究官)が、このたび「港湾空港技術研究所優秀論文賞」を受賞されました。詳細は以下の記事をぜひご覧ください。